Autor: Dieter Lehmann

Dipl. oec. Dieter Lehmann (Jahrgang 1937) studierte von 1955 bis 1959 an der HfÖ in der Fachrichtung Ökonomik des Handels. Er erinnert sich an seine Hochschulzeit und die Sport- und Freizeitmöglichkeiten, die es zu Zeiten offener Grenzen zwischen den vier Sektoren Berlins gab. Dieter Lehmann war von 1987 bis 1990 Direktor des Kulturzentruns der DDR in Paris und nach der Wende u. a. wissenschaftlicher Mitarbeiter im Deutschen Bundestag.

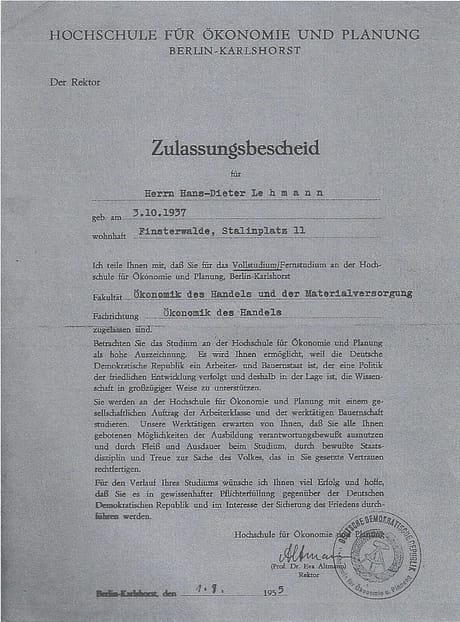

Am 1. August 1955 erhielt ich – noch siebzehnjährig – den Zulassungsbescheid der Hochschule für Ökonomie und Planung, Fakultät Ökonomik des Handels und der Materialversorgung in Berlin-Karlshorst.

Die Hochschule – im Studentenmund kurz „Hopla“ genannt – war am 4. Oktober 1950 unter dem Rektorat von Prof. Dr. Eva Altmann gegründet worden. Die Gebäude befanden sich in einer umgebauten Oberrealschule und einem ehemaligen Lyzeum für Mädchen in Berlin-Karlshorst.

Als Hochschule für Ökonomie vereinigte sie seit 1958 unter ihrem Dach auch die ehemaligen Hochschulen für Finanzen (Potsdam-Babelsberg) und Außenhandel (Berlin-Staaken). Ende 1956 hatte Prof. Alfred Lemmnitz ihre Leitung übernommen. Ihm folgte 1958 Prof. Dr. Johannes Rößler. In den Folgejahren entwickelte sich diese Hochschule zur bedeutendsten wirtschaftswissenschaftlichen Einrichtung im Hochschulwesen der DDR. In der ersten Hälfte der 1980er Jahre folgten mir an dieser Hochschule mein Sohn Gerd und seine spätere Frau Kerstin Kupfer.

Das Studium begann für alle Studenten/innen damals nicht im Hörsaal, sondern mit einem 14-tägigen Ernteeinsatz. Gelesen wurde dort gleichfalls, allerdings auf dem Kartoffelacker, dessen Furchen erst am Horizont zu enden schienen.

Nachdem ich mit Freunden beim Sängerfest 1955 in Finsterwalde, die Tradition wurde 1954 neu begründet, ausgelassen Abschied gefeiert hatte, trat ich gemeinsam mit Klassenkameraden, die an der Berliner Humboldt-Universität immatrikuliert worden waren, die Reise in die zu großen Teilen völlig zerstörte Viersektorenstadt Berlin an. Die Fahrt für die reichlich 100 km lange eingleisige Strecke nach Berlin dauerte mit dem Personenzug nahezu vier Stunden. Allein auf dem Berliner Ring hielt der Zug auf der Station in Berlin-Schönefeld eine halbe Stunde, weil hier die Ausweise kontrolliert wurden. Der blau Uniformierte der Kasernierten Volkspolizei fragte mich: „Gehört der Koffer da oben Sie?“ Diesen Kontrollen konnte man nicht aus dem Wege gehen. Selbst, wenn man, um Zeit zu sparen, in Rangsdorf in die S-Bahn umstieg und bis zum Bahnhof Friedrichstraße streckenweise durch West-Berlin fuhr, hieß es stets: „Ihren Ausweis bitte“. Diese Fahrtroute verstieß allerdings gegen uns vorgegebene politische Verhaltensmaßregeln.

Karlshorst – in diesem Stadtteil befand sich in der Treskowallee 44 die Hochschule − zeigte sich weitestgehend unzerstört. Unzählige mondäne Villen und dicht bebaute grüne Alleen prägten diesen Stadtteil, der unter Berlinern auch als das Zehlendorf des Ostens galt. Die Militärverwaltung der Roten Armee verfügte offenbar lange vor dem Sturm auf Berlin über eine ziemlich klare Vorstellung von einer künftigen Residenz. So verwunderte es nicht, dass sich in diesem Stadtteil auch Botschaften u. a. die der Volksrepublik China ansiedelten.

Der erst wenige Jahre zuvor neu erbaute Internatskomplex der Hochschule – nur wenige Schritte vom Auditorium Maximum, der Mensa und den anderen Lehrgebäuden entfernt − bot für die unmittelbare Nachkriegszeit geradezu vorzügliche Bedingungen. Gut ausgestattete Zimmer, moderne Sanitäreinrichtungen, Bäder und Küchen sowie Aufenthaltsräume mit Fernsehgeräten machten das Internatsleben angenehm. Ein sehenswerter Campus! In der Pförtnerloge des Internats zu dieser Zeit noch Robert und Frieda Coppi, die Eltern von Hans Coppi, der gemeinsam mit seiner Frau Hilde, als Widerstandskämpfer – beide Mitglieder der Widerstandsgruppe „Rote Kapelle“ – von den Nazis ermordet worden war.

Günter Krüger, Klaus Buchholz, „Hansi Göres“, Dieter Lehmann (v. l.)

Im ersten Studienjahr teilte ich das Zimmer im Haus A II mit meinen Studienkollegen, Hansi Göres aus Perleberg und Günter Krüger aus Loitz. Später kam anstelle von Günter Krüger Klaus Buchholz aus Petershagen bei Berlin dazu.

Berlin, welch ein „Quantensprung“ von der Provinz in diese Stadt, vom Oberschüler zum Studenten. Ich traf ausschließlich auf mir bislang unbekannte Menschen. Die täglichen Hausaufgaben fielen plötzlich weg. Dazu lebte ich von nun an in dieser großen unbekannten Stadt mit all ihren Verheißungen. Ich musste mich – wie man so zu sagen pflegt – plötzlich selbst organisieren und sammelte Erfahrungen, die man am heimischen Herd in einer derartig raschen Abfolge niemals gemacht hätte. Dass für einen noch 17-jährigen die entstandenen Freiräume fürs Erste weitaus reizvoller schienen als die mit stetem Studienfleiß ausgefüllten Tagesabläufe, ist so überraschend wohl nicht.

Mein Studieneifer hielt sich zunächst in für mich angenehmen Grenzen. Von den im Zulassungsbescheid formulierten Ansprüchen ließ ich mich beileibe nicht leiten. Den Lesesaal der Bibliothek habe ich einmal besichtigt, so gut wie nie aber zu Studienzwecken betreten. Vom Russischunterricht und Statistikstudium befreite ich mich schnell durch eine erfolgreiche Sonderprüfung. Meine Vorlesungsdisziplin ließ sehr zu wünschen übrig. Montags lasen wir während der Statistik-Vorlesung auf der Empore des Hörsaals erst einmal ausgiebig das „Sportecho“. So tickten auch meine Zimmerkumpel.

Zur Seminargruppe gehörten einige etwas ältere Kommilitoninnen, die über die Arbeiter- und Bauernfakultät zum Hochschulstudium gekommen und durchweg Mitglieder der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) waren. Von einer Kaderschmiede der neuen Gesellschaft gekommen, sahen sie unser Verhalten mit großem Befremden und kritisierten dieses zuweilen sehr heftig. Zuzeiten störte mich all dies offen gestanden herzlich wenig. Was die genannten Kommilitoninnen zu meiner politischen Verfasstheit aufschrieben, las ich Jahrzehnte später in der umfänglichen Akte wieder, die das Ministerium für Staatssicherheit bei der Überprüfung meiner Person vor dem Auslandseinsatz als Direktor des DDR-Kulturzentrums in Paris angelegt hatte. „Intellektuell gut begabt, aber lässig an das Studium herangehend, fehlende feste innere politische Überzeugung und Haltung, setzt sich zu wenig mit den Problemen des Aufbaus des Sozialismus auseinander.“

Das nunmehr zum Greifen nahe West-Berlin übte mit all seinen Verlockungen natürlich eine besondere Anziehungskraft aus. Neueste Mode, eine Musikszene, welche junge Leute in den Bann zog. All das kam nun einmal nicht aus dem eigenen Land. Daran hatte sich seit der Oberschulzeit nicht das Geringste geändert. Ganz im Gegenteil. Für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel in den Westsektoren ebenso wie für den Besuch von Kultur- und Sportveranstaltungen galt ein Wechselkurs von 1:1. Die üblichen Wechselkurse, schwankten immer so um die vier bis fünf „Ostmark“ – wie es hieß − für eine DM. Besonders häufig zog es mich neben Kinobesuchen in den Sportpalast, das Olympia-Stadion und zu Spielen von Hertha BSC an der „Plumpe“ nahe dem Bahnhof Gesundbrunnen. Den legendären französischen Kriminalfilm „Rififi“ habe ich das erste Mal in West-Berlin gesehen. Die beschwörend mahnend klingenden, laut schallenden Lautsprecherdurchsagen auf den östlichen Bahnhöfen an der Sektorengrenze wie etwa: „Schönhauser Allee, letzter Bahnhof im Demokratischen Sektor“ verloren das Beunruhigende immer erst dann, wenn sich die S-Bahn Richtung Bahnhof Gesundbrunnen in Bewegung setzte. Solcherart westorientiertes Verhalten war natürlich gerade in dieser Hochschule in höchstem Maße unerwünscht, weil wir uns – so die offizielle Lesart – beim Klassenfeind in Gefahren begaben. Aus gegebenem Anlass verließen wir denn Karlshorst niemals auf direktem Wege mit der S-Bahn in Richtung Westen, sondern fuhren meistens mit der Straßenbahn zunächst nach Lichtenberg und stiegen dort in die U-Bahn und erst später am Alexanderplatz wieder in die S-Bahn.

Von Gefahren für uns sprach von den Hochschuloberen indessen niemand, wenn wir von der SED-Kreisleitung Lichtenberg die Zeitung „Die Wahrheit“ abholen und an vorgegebene Adressen in West-Berlin verteilen mussten.

Natürlich suchte ich Vergnügungen zugleich im Ostteil der Stadt. Zum Tanzen ging ich gern zu Zenner im Plänterwald oder in den Saalbau Friedrichshain. Oft besuchte ich im Internat der Humboldt-Universität in Berlin-Biesdorf meine ehemaligen Klassenkameraden aus der Oberschulzeit in Finsterwalde. In Biesdorf gab es bei Tante Martha das Glas Bier für nur 35 Pfennige. In einer Villa in der Podbielskiallee in Berlin-Dahlem trafen wir ein letztes Mal vor 1990 mit einigen der nach dem Westen gegangenen Mitschüler zusammen.

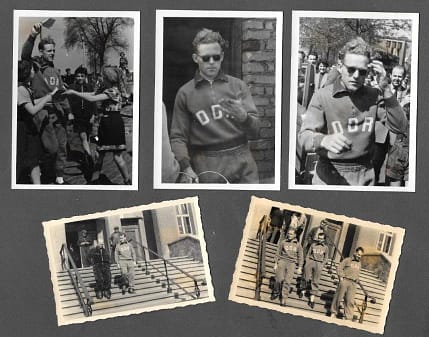

(4. von rechts; Dieter Lehmann)

Selbstredend betätigte ich mich aktiv sportlich und spielte in der HSG Wissenschaft Karlshorst Fußball. Vom Talent und Trainingsaufwand reichte es jedoch nur für die dritte Mannschaft, welche in der Stadtklasse spielte. Unsere Erste spielte immerhin in der Berliner Bezirksliga und sah mit Ilka Kowalczuk, der bald zu Motor Köpenick wechselte, den Torschützenkönig in ihren Reihen. Unser Trainer hantierte noch nicht mit Taktiktafel, von einer Spielphilosophie ganz zu schweigen, wies er uns in der Halbzeitansprache in der Kabine aber jedes Mal mit einem Augenzwinkern darauf hin, dass nunmehr auf dem Spielfeld die Seiten gewechselt würden.

Wir Fußballer waren all die Jahre, wie man so sagte, eine dufte Truppe, in deren Gemeinschaftsleben außerhalb des Fußballplatzes die Freundinnen wie selbstverständlich integriert wurden. Dass in unserer Mannschaft einige Sachsen spielten, blieb den Berlinern natürlich nicht verborgen. Das häufig vom Spielfeldrand hineingerufene Wort „Sachsenscheiße“ war unüberhörbar. Einmal habe ich meine Mitspieler arg verwundert. Bei einem Spiel in Treptow verließ ich – selbst gut drauf – wutentbrannt den Platz, weil mir das Spiel der andern absolut nicht behagte. Als es dann aber einen Elfmeter für uns gab, eilte ich flugs auf das Spielfeld, um selbigen zu schießen. Der Schiedsrichter bedeutete mir sofort unmissverständlich, mich gefälligst wieder an den Spielfeldrand zu begeben.

Mein sportliches Engagement trennte mich übrigens relativ schnell von meiner „guten Partie“ in Finsterwalde. Die Eltern meiner Freundin Monika Andrich besaßen eine Ofenfabrik. Sie sah partout nicht ein, dass ich nur selten nach Finsterwalde kam. Aber ich musste schließlich Punktspiele absolvieren und wollte auf Dauer in dieser Mannschaft bleiben.

Apropos Sport: Im Jahre 1958 übernachteten die Teilnehmer der Friedensfahrt im Internat der Hochschule. Zur DDR-Mannschaft gehörten Egon Adler, Günter Grünwald, Erich Hagen, Roland Henning, Gustav-Adolf Schur und Rolf Töpfer. Hier einige von ihnen auf Fotos (Gustav-Adolf Schur mehrmals) in einem nicht verloren gegangenen Album meiner Frau. Auf dem Bild unten links der Trainer Werner Schiffner mit Erich Hagen. Rechts daneben in der Mitte Egon Adler.

Ich betreute einen französischen Friedensfahrer. Ich denke nach so vielen Jahrzehnten, dass es der Fahrer mit der Startnummer 53 Raymond Mastrotto gewesen sein könnte.

Meine spätere Frau (auf dem Bild unten in der Mitte) betätigte sich im Gymnastikbereich sportlich. Wer aufmerksam auf dieses aus dem Jahre 1956 stammende Foto schaut, wird einen Gastauftritt in der Bundesrepublik Deutschland vermuten. Stimmt jedoch nicht.

Was heute kaum noch jemand weiß: Die Nationalflaggen der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland waren bis zum 1. Oktober 1959 identisch. Erst mit diesem Datum fügte die DDR ihr Staatswappen, „Hammer und Zirkel, umgeben von einem Ährenkranz“, in die Flagge ein. „Deutschland einig Vaterland“ wie es in der Nationalhymne der DDR hieß, geisterte ja zuvor noch längere Zeit in der Politik

Es wundert mich heute noch, wie ich diese anfangs besonders lockere Studentenzeit so und mit so wenig Geld leben konnte. Seit dem 1. März 1955 erhielt jeder DDR-Student ein monatliches Stipendium. Als Sohn eines Angestellten bekam ich 130 Mark plus den üblichen Berlin-Zuschlag von 15 Mark. Arbeiterkinder und andere konnten sich dagegen über 180 Mark freuen.

Am 24. September 1958 erhielt ich den Bescheid, dass mir beginnend mit diesem Monat ein monatliches Leistungsstipendium in Höhe von 40 Mark gewährt wird.

Für uns Studenten zählte jeder Pfennig. Wenn in den zumeist überfüllten Schnellzügen die Fahrkarten nicht kontrolliert wurden, schickte ich häufig den D-Zugzuschlag (3 Mark) per Eilbrief an die Eltern, die Selbigen am Bahnhof in Finsterwalde zurückgaben. Der Reinertrag von 2,30 Mark ergab dann gleich wieder eine einfache Fahrt mit dem Personenzug.

In der „Scharfen Ecke“, unserer ganz nahe an der Hochschule gelegenen Stammkneipe, knobelten wir gegen Monatsende nur noch um einen Schluck Bier. Der jeweilige Sieger wurde vom Verlierer dann händeringend gebeten, einen nicht so großen Schluck zu nehmen.

So richtig viel Geld habe ich lediglich einmal gesehen. Ich durfte beim Geldumtausch 1957 in einer Auszahlstelle in Karlshorst mithelfen, die neuen mit Wasserzeichen versehenen Scheine auszuzahlen.

Die Umstände des Kennenlernens meiner späteren Frau entbehren nicht einer gewissen Pikanterie. Ich ging eines Tages mit dem Zimmerkumpel Buchholz die Treskowallee entlang. Er fragte mich, ob mir die beiden Mädchen aufgefallen wären, die uns begegneten. Die eine hätte sich wieder nach mir umgedreht. Ich verneinte, schaute mich aber ebenfalls um und dachte mir, ein Versuch lohnt sich bei der Figur und dem Busen auf jeden Fall, zumal ich gerade „solo“ war.

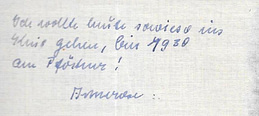

Einige Tage danach, am 3. November 1956 setzten wir uns im Auditorium-Maximum direkt hinter sie. Ich schob ihr einen Zettel mit der Frage rüber, ob sie mit mir ins Kino gehen möchte. Auf dem von ihr aus einem Vorlesungsblatt heraus gerissenen Zettel las ich dann, die Gefühle nüchtern zurückhaltende Information:

Sie hätte mich vor dem Versumpfen gerettet, bekam ich bald danach von ihr zu hören. Ob das so gekommen wäre, steht dahin. Wahr ist auf jeden Fall, dass es bei dem „Versuch“ geblieben ist und dass diese Liebe so etwas wie eine Zäsur in meinem Studentenleben darstellte.

Annerose studierte Industrieökonomik. Sie verfügte ganz im Gegensatz zu mir über eine sehr ernsthafte Grundeinstellung zum Studium. Sie stammte aus dem Erzgebirge, wo ihre Eltern vor 1945 von schlecht bezahlter Heimarbeit leben mussten und dazu oft arbeitslos waren.

Zu der Zeit, als ich in Anneroses Leben trat, arbeitete ihr Vater Fürchtegott als Pumpenmaschinist der SDAG Wismut (Sowjetisch-Deutsche Aktiengesellschaft) in der Gegend um Marienberg unter Tage, während ihre Mutter Frieda als Verkaufsstellenleiterin des Konsums in Görsdorf tätig war. Ein völlig anderes soziales Umfeld als jenes, aus dem ich, der Beamtensohn, kam. Von unterschiedlichen politischen Positionen ganz zu schweigen. Wen verwundert also der folgende Satz von ihr, welchen ich einst zu hören bekam: „Ihr seid 1945 vor den Russen geflohen, mein Vater dagegen ist der Roten Armee entgegengegangen.“

Bald genossen wir gemeinsam, beide aus der Provinz kommend, regelmäßig die hochrangigen Theater-Inszenierungen am Deutschen Theater, an der Volksbühne und im Maxim-Gorki-Theater. Zu den Höhepunkten zählte beileibe nicht allein Brechts „Mutter Courage“ mit der legendären Helene Weigel in der Hauptrolle.

Annerose begleitete mich von nun an zu jedem meiner Spiele.

Bei den Spielen des ASK Vorwärts im Jahn-Stadion und den Fußballländerspielen der DDR-Nationalmannschaft im Walter-Ulbricht-Stadion fehlten wir selten. Unvergessen: Der Mittelstürmer von Wismut Aue, Willy Tröger, hat einmal so scharf geschossen, dass es einem neben dem Tor stehenden Fotoreporter die Beine wegzog. Regelmäßig gingen wir zu den legendären Radrennen in der Werner-Seelenbinder-Halle auf dem Gelände der Schlachthöfe. Die nahe S-Bahnstation hieß damals noch Zentralviehhof. Beim „1001 Runde“-Rennen gab es großen Sport, viel Musik und stets ein gutes tschechisches Bier! Während des Eishockeyduells zwischen Einheit Berlin und Dynamo Weißwasser, welches mich als zugereisten Finsterwalder besonders erregte, war Annerose kurz, nachdem wir uns kennenlernten, einmal zutiefst erschrocken und fragte sich, an wen sie da wohl geraten war. Ihr vornehmer Freund entgleiste angesichts einer Spielszene verbal.

Wer meine Erinnerungen an die Jahre des Hochschulstudiums aufmerksam liest und diese mit den im Zulassungsbescheid von Partei und Regierung formulierten Erwartungshaltungen konfrontiert, wird erstaunt feststellen, wie weit doch der junge Dieter Lehmann mit seinem gebotenen Ernst und Fleiß von den eigentlichen Ansprüchen entfernt gewesen ist.

Mit Abstand bleibt dennoch festzustellen, dass das Studium an dieser Hochschule sehr wohl eine recht gute Vorbereitung auf das künftige Leben war. Für die dort zuzeiten versammelte wissenschaftliche Kompetenz spricht die Tatsache, dass viele der dort Lehrenden Jahre später an Akademieinstituten der DDR eine bedeutende Rolle spielten. Einige von ihnen besaßen durchaus Charisma. Prof. Helmut Koziolek begann seine Vorlesungen zur Politischen Ökonomie des Sozialismus im „Audimax“ zumeist in zu leisem Ton. Hinter dem Pult kaum zu sehen und aufgefordert, lauter zu sprechen, schritt er sodann zunehmend lebhafter werdend theatralisch die ganze Bühnenbreite aus und kam nicht selten gerade noch an der die Bühne begrenzenden Blumenrabatte zu stehen. Prof. Hans Mottek nahm in den Vorlesungen zur Wirtschaftsgeschichte verbal stets unerschrocken seinen großen Konkurrenten von der Humboldt-Universität Prof. Jürgen Kuczynski ins Visier. Dozent Dr. Walter Becker, ebenfalls Wirtschaftsgeschichte, stellte an uns in den Seminaren ebenso hohe Ansprüche wie vormals an sich selbst als begeisterten und erfolgreichen Motorradgeländesportler. Prof. Arno Donda, den Statistikoberen und späteren Leiter der Zentralverwaltung für Statistik, habe ich als einen Zahlengesetze verkündenden Buddha in Erinnerung. Auch der Dekan der Fakultät Binnenhandel, Prof. Heinrich, ist mir durch seine ruhige und souveräne Lehrtätigkeit noch im Gedächtnis. Vollkommen verblasst sind dagegen die trockenen Vorlesungen der Rektorin der Hochschule Prof. Eva Altmann zur Politischen Ökonomie des Kapitalismus. Gewiss, weil mich das Kapital von Karl Marx herzlich wenig interessierte, verstand ich auch den eigentlichen philosophischen und logischen Ansatz nicht. Friedrich Engels Kapital-Konspekt war zudem wesentlich kürzer, wenn es darum ging, selbst Konspekte anzufertigen. Altmanns Freundin muss übrigens die Aktivistin Frieda Hockauf gewesen sein, nach der eine Wettbewerbsinitiative benannt war. Wie schon Frieda Hockauf richtig sagte: „So wir heute arbeiten, werden wir morgen leben“ pflegte sie wiederholt in ihren Vorlesungen zu sagen. Die Rektorin wachte derart sittenstreng über das Internat, so dass der Name „Rotes Kloster“ nicht aus der Luft gegriffen war.

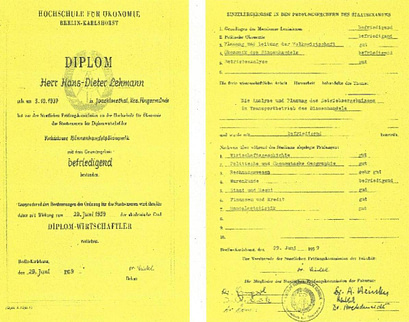

Im Staatsexamen lautete das Prädikat am Ende angesichts meines unzureichenden Studieneifers lediglich „Befriedigend“, was einer Drei entsprach. In allen Fächern, denen ich besondere Relevanz beimaß, wie Betriebsanalyse, Handelsstatistik, Planung und Leitung der Volkswirtschaft, Finanzen und Kredit schloss ich jedoch mit „Gut“ und im Fach Rechnungswesen sogar mit „Sehr gut“ ab.